Author Archive

相手方が任意保険未加入の場合(交通事故・自賠責保険)

相手方が任意保険未加入も多い

自動車保険は2階建て構造となっており、

1階部分は自賠責保険、いわゆる強制保険と呼ばれるものです。

2階部分は任意保険で、自賠責保険で補償できない部分の金額を補償するための保険です。

任意保険は言葉通り「任意」であるため、自動車購入者や所有者などが、

「任意保険を付けない」という選択もできるわけです。

こういったかたは意外にも多いのではないでしょうか。

任意保険の役割は先述の通り、「自賠責保険で補償できない部分の補償」ですので、

仮に、

被害者が自賠責保険の後遺障害等級1級認定、損害賠償金額1億円で終結した場合、

(1)自賠責保険からは1級に対応する保険金額3000万円又は4000万円が被害者に補償されますが、

↓

(2)自賠責保険で補償されない・賄いきれない金額の部分は加害者側の資産等から補償をすることになります。

しかし、加害者側に賠償金額に充てるだけの資産がない、もしくは、資産隠しをしている可能性も想定はできます。

こういった加害者は、交通事故の加害者としての経験や経歴があり、手慣れた感が否めません。

そして、自動車の管理費用等の圧縮目的で、あえて「任意保険に加入していない」と察します。

人身傷害保険なども活用

交通事故の相手方に、「任意保険がない」場合には、

(A)その事故が通勤中や業務中の場合は労災保険

(B)被害者側加入の自動車保険に付保されている人身傷害保険・搭乗者傷害保険

(C)被害者加入の健康保険

の順に適用の可否を検討していきます。

労災保険については、以前は、相手方損保会社の一方的な治療費打ち切りとなった場合に、

その事故が労災事故事案でもあれば、労災保険に切り替えることが容易にできました。

しかし、2020年以降の新型コロナ禍から、

途中での労災切り替えや

被害者が過失0%の交通事故(=追突事故)は、労災保険の適用が難しくなりました。

自賠責保険をフル活用する

弊所の実例の中には、

相手方損保会社の治療費補償もなし、労災適用もなし、人身傷害保険・搭乗者傷害保険もなし、

として、自賠責保険をフル活用して解決に導いたがあります。

具体的には、

・自賠責保険の傷害部分120万円から治療費、通院交通費、診断書料、通院慰謝料の満額補償を受けつつ、

↓

・後遺障害等級14級認定による75万円の補償も受けた、

という自賠責保険制度の良いところを活用させていただいた実例です。

もちろん、後遺障害等級認定による、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益については、

自賠責保険からの75万円では補償は足りません。

しかしながら、現在適用できる保険を最大限に活用することにより、ご依頼者に最大限のメリットを提供することが自賠責保険請求を専門に扱う弊所の役割であると考えております。

最近の不景気感などに加えて、

あえて任意保険に加入しない方もいるようで、

交通事故の相手方が任意保険未加入の実例は多くあります。

交通事故に遭わないのが一番ですが、

もし、交通事故に遭い、相手方が任意保険未加入でお困りの被害者は、

行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。

迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。

川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

整骨院の方へ(交通事故・自賠責保険)

交通事故患者様に強い整骨院を募集しております

弊所では、神奈川県を中心に、

・交通事故患者様の施術に強い

・整骨院

の提携先を募集いたします。

整骨院に来院する患者様の多くは、

・交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷し、

・整骨院での施術を強く希望し、

・3~4ヶ月程度の施術で終了する方が多いと思います。

自賠責保険請求で整骨院の経営の基盤を強化いたします

交通事故問題で必ず付きまとう相手損保会社との施術部位などに関する交渉。

自賠責保険と行政書士を活用すれば、

この交渉は「不要」です。

整骨院と患者様との合意があれば、

相手方損保会社の治療費補償、いわゆる任意一括対応に頼る必要はなく、

自賠責保険への対応に切り替えることで、

・整骨院と患者様にストレスなく、

・十分な施術ができ、

・なおかつ十分な施術料を自賠責保険から補償をしてもらうことができます。

具体例としては、

頚椎捻挫や腰椎捻挫の患者様、

通院期間3ヶ月、

来院回数は月15回程度

施術部位2部位、

であれば、患者様一人当たり30万円から40万円の施術費用となり、

これを自賠責保険への直接請求(被害者請求)とすれば、

確実な施術費用の回収が可能となります。

患者様の慰謝料も守ります

弊所は、整骨院の経営基盤強化のサポートをすることも当然ですが、

患者様の慰謝料の保全もいたします。

上記の例、

頚椎捻挫や腰椎捻挫の患者様、

通院期間3ヶ月、

来院回数は月15回程度

であれば、自賠責保険から補償される慰謝料は、約30万円から40万円が想定できます。

自賠責保険の被害者請求を活用した慰謝料請求は、

・損保会社との交渉なし

・請求から支払いまで約45日程度(※例外あり)

・患者様が行う複雑な手続はなし(※印鑑証明書の取得と書類へのサインぐらいです)

となり、ストレスなし、迅速、簡易な手続で、

満足な治療をしつつ、適切な慰謝料をもらい、早期解決を実現できるのが、

自賠責保険の特徴、行政書士への依頼のメリットです。

弊所代表、大沢は、交通事故分野の実務歴15年以上となりますので、

経験、経験からくる迅速性、専門性をもって、お手伝いをすることができます。

ご興味がある方は、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。

迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。

川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

首の違和感程度ではダメ(交通事故・自賠責保険)

自賠責保険は甘くない

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)後の「首の違和感程度」の愁訴では、

自賠責保険上の後遺障害等級認定はありません。

主治医先生との診察時に、

患者側が「首にちょっと違和感が・・・」という曖昧な返事をすると、

「首の違和感あり」とカルテには記載されるように考えます。

そして、医療機関が相手方損保会社に提出する、

自賠責書式の診断書の症状欄には、

「首の違和感」との記載となるように考えます。

相手損保会社側の視点に立って想像をすると、

「違和感程度だったら、治療費補償も短期間でよい」との判断となり、

治療費を打ち切りやすい被害者となるように考えます。

痛み・痺れをしっかり伝える

主治医先生との診察時には、

・「痛い」

・「痺れる」

については、しっかり伝えるべきだと考えます。

医師の診察は、待ち時間が長く、診察は3分診察ということもあり、

医師に聞きたいこと、伝えたいことがありながら、

なかなかうまくいかないことがあります。

そのため、弊所からご依頼者には、

診察時には、付箋程度でもよいから、症状のメモを用意することをご案内しております。

メモひとつ用意するだけで、聞き忘れ・伝え忘れを最小限にすることができ、

気持ち的にもかなり安心して診察に臨むことができます。

後遺障害認定のための土台

自賠責保険の後遺障害等級の認定は甘くありません。

首に違和感があるけど、これで後遺障害等級が認定されるかな、

という心持ちでは、認定されません。

症状については「痛い」「痺れる」をはっきり医師に伝え、カルテに残してもらうこと。

そして、

(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院

(2)週3回程度の整形外科への定期通院

(3)主治医先生との信頼関係の構築

この3点が、強固な土台となります。

後遺障害等級認定を得るためには、明確な目標と行動が必須です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。

迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。

川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

1事故目:腰痛、2事故目:足の痺れ(交通事故・自賠責保険)

複数回の交通事故に遭う事例もあります

弊所のご依頼者の中にも、複数回交通事故に遭う方はいらっしゃいます。

特に追突事故は、被害者側が道路交通法などルールを守り、安全運転を心がけていても、防ぎようがない場合も多いです。

弊所ご依頼者の事例では、

(1)1事故目:追突事故による腰椎捻挫で「腰部痛」

↓

(2)腰部痛について14級9号の神経障害の認定

↓

(3)数年後、2事故目:追突事故による腰椎捻挫で「足の痺れ」

↓

(4)足の痺れについて14級9号の神経障害の認定

という事例があります。

2回目の事故は後遺障害申請をすべき?

弊所の見解では、1事故目で後遺障害等級認定を得ていても、

2事故目で出現した症状が1事故目にはない「新たな症状」である場合には、

後遺障害等級認定の可能性はあります。

したがって、2事故目についても、

(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院

(2)週3回の整形外科への定期通院

(3)主治医先生の協力を得られるよう信頼関係の構築

をクリアして、後遺障害等級申請及び認定を得られるような下準備をすることが最善であると考えます。

主治医先生の協力は必須

運悪く、1事故目、2事故目と複数の交通事故に遭ってしまった場合は、

主治医先生の協力はとても重要です。

2事故目についても1事故目と同じ整形外科に通院するのも良いですし、

2事故目は、整形外科を変えてもよいと思います。

ただし、初診時や問診時に、交通事故の経験や治療歴の有無を聞かれた際は、

申告すべきあると考えます。

また、相手損保会社側も、交通事故の治療歴や後遺障害認定歴があることは、

調査によって把握される可能性はあります。

そのため、「既往歴あり」として早期の治療費打ち切りの対象となる可能性もあります。

上記のような「既往歴がある」状況下であっても、

交通事故の治療や診断書作成などについて、協力を得ていただける整形外科と出会うことができれば、すでに解決したといっても過言ではありません。

行政書士事務所インシデントでは、複数回交通事故に遭った被害者であっても、丁寧にサポートしていただける整形外科のご紹介ができますので、ぜひお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。

迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。

川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

異議申立は一度きり(交通事故・自賠責保険)

異議申立はすべき

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷して、

自賠責保険の被害者請求により後遺障害等級認定を目指すのは重要なことです。

むちうちと言えども、簡単に治るものではなく、短期間で痛みが消失するものばかりではありません。

気圧の変化、梅雨の時期など、天候によっては、

事故から数年を経ても、症状に悩まされることはあります。

そのような弊所のご依頼者だった方の近況をお聞きすると、

後遺障害等級認定を得ること、得た上での最大限かつ最適な損害賠償金を受け取ることは大切なことです。

ただ、自賠責保険の後遺障害等級認定は、易しいものではありません。

初回申請で認定されるのが最高の結果ですが、

最近は、異議申立をしないと14級・12級認定は受けられません。

初回申請で認定を受けられないとがっかりするものですが、

諦めずに異議申立申請まで前向きに取り組む気持ちがあれば、

ぜひ、異議申立はすべきです。

異議申立後の医療照会

異議申立後は、

・被害者が通院した、

・すべての医療機関・整形外科に、

・医療照会

というものが行われます。

この医療照会は、文書によって行われ、

具体的には、

A4書式の『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について』

と

A3書式『神経学的所見の推移について』

という2種類の書類にて照会がなされます。

異議申立は一発勝負

この2種類の医療照会文書の記載内容が重要なのは言うまでもありませんが、

なにが重要かというと、主治医先生に、

症状の連続性・一貫性

を正確に記載いただけているか、です。

極論すると、この症状の連続性・一貫性の証明に尽きます。

この証明が、一回目の異議申立後の医療照会で完了をされてしまえば、

2回目・3回目の異議申立をしても、同じ回答がされるだけで、なんら意味がありません。

仮に、2回目・3回目の異議申立後の医療照会にて、

新しかったり、違う症状や画像所見の記載・回答、

つまり「都合の良い」回答をしても、

「1回目の医療照会文書では、こういう回答を得ているけど、なんだったの?」ということで、

自賠責保険側は、都合の良い回答を採用してくれませんし、有効な「医学的所見」として受け付けてくれません。

これらのことから、異議申立は一発目で決まります。

2回目・3回目の異議申立はやるべきではない、というのが弊所の意見です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。

迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。

川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

あっという間の16年

2025年7月15日に、行政書士登録をして16年を経過いたしました。

17年目に入ります。

こんなに長く行政書士を仕事にできるとは思わなかったです。

弊所では、主軸業務としている交通事故業務に加えて、

補助金申請業務、

建設業許可申請業務などの許認可、

など、行政書士として本来的な業務も積極的にお受けしていきたいです。

行政書士登録当初から、

弊所創業当初から、

「交通事故業務しかやらない」

「自賠責保険の後遺障害申請は行政書士がやるべきだ」

と、あまりにもしつこく表現したこともあり、

これまでのイメージを変えることに苦労しています。

なかなか大変です。

たしかに、許認可申請業務の経験は、本当に浅いし、少ないです。

しかしながら、これまでの交通事故業務で培ってきた、

根回し力や事件処理のスピード感、各関係者との調整力で、

経験の浅い部分をカバーしつつ、丁寧な申請業務を心がけていきたいと思います。

今後とも、よろしくお願いいたします。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。

迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。

川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

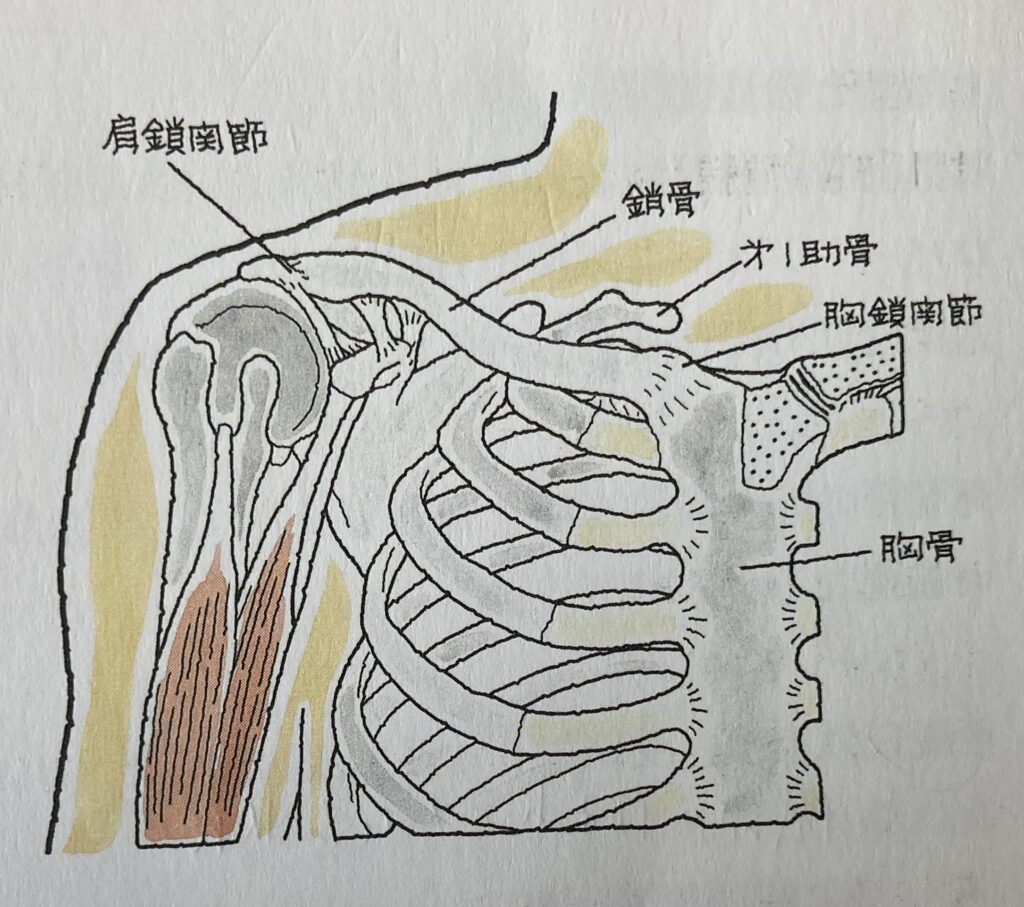

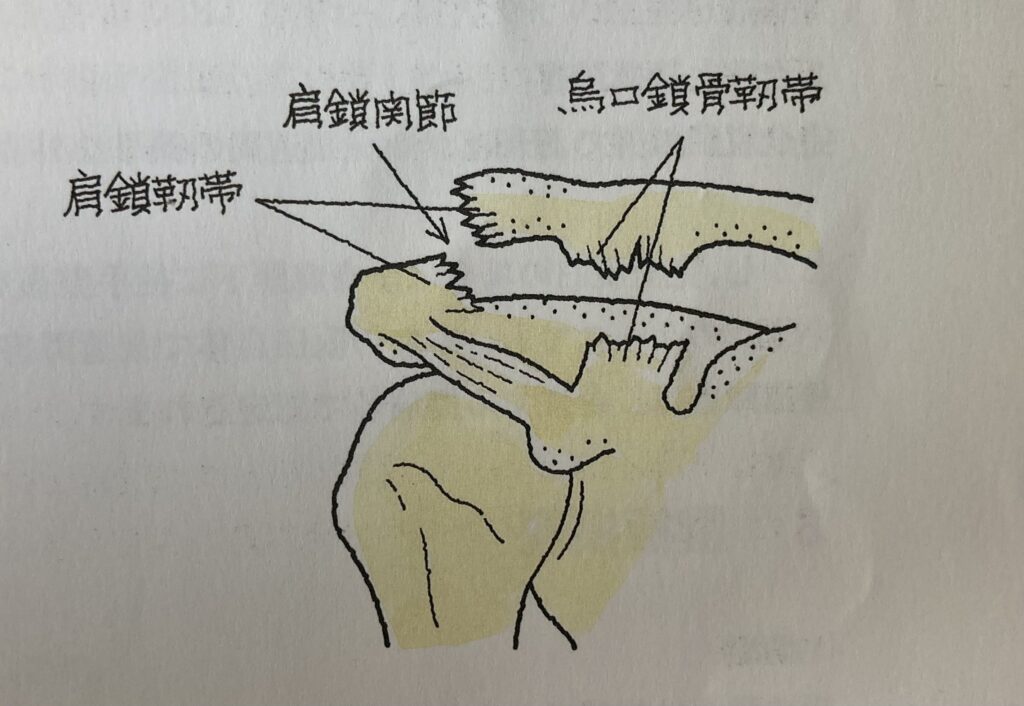

肩関節の後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)

バイク乗車時に多い肩鎖関節脱臼

肩関節の怪我は、バイク乗車時に自動車などに衝突され、

肩から地面に落ちた場合に多い怪我です。

肩関節の怪我の中でも、肩鎖関節脱臼は、鎖骨骨折の次に多い怪我であると感じます。

画像出典:改訂増補版 交通事故後遺障害等級獲得マニュアル かもがわ出版

神経障害14級から変形障害12級へ変更認定

弊所ご依頼者の事例では、

初回申請(事前認定):14級(神経障害)

↓

弊所で異議申立申請を受任

↓

12級5号の「変形障害」へ変更認定

という事例があります。

弊所受任時は、

A.事前認定では神経障害として後遺障害等級評価を受けていたことから、

神経障害である上位等級である12級13号への変更認定

B.弊所からご紹介した転院先整形外科のセカンドオピニオンとしての後遺障害診断には、

MRIに腱板に変性が認められ、可動域制限も認められていたことから、機能障害として12級または10級への変更認定

C.転院先整形外科の主治医先生のレントゲン画像診断において、

肩鎖関節の変形の診断を得たことから変形障害として12級5号への変更

と、神経障害、機能障害、変形障害の3パターンを想定して、異議申立の準備をいたしました。

後遺障害等級申請は大きな視点で考える

上記、3パターンを網羅した異議申立の結果、

変形障害の12級5号への変更認定に至りました。

この事例から学んだことは、

後遺障害等級認定申請は、あらゆる可能性を想定して、万全な申請をすること、です。

この大きな視点もって、後遺障害等級申請をするといったことは、

自賠責保険の後遺障害等級申請に「不慣れで」そして「なにもできない」弁護士・行政書士にはできません。

このような自称交通事故専門の先生ですと、

「神経障害で14級認定が既にあるから、”頑固な”神経障害12級13号への上位等級狙い」しか見えないし、考えないと思います。

こういった視野の狭い後遺障害等級申請をしてしまうと、被害者にとって多大な損失を与えてしまいます。

なぜ?といった視点

や

これもあり得るんじゃない?

といった挑戦的・実験的な視点をもって、後遺障害等級申請をすべきであると考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。

迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。

川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

交通事故後の初期対応(損害賠償・自賠責保険)

人身事故扱いにするのが最善です

交通事故の被害に遭った場合は、「人身事故扱い」にすることが最善です。

警察は、

詳細な実況見分を面倒だからしたくない、

警察統計上「人身事故」「死亡事故」件数を減らしたいから物件事故で処理する、

といった理由で「人身事故扱い」にすることを嫌います。

そして、相手方損保会社は、

保険契約者(加害運転者)の運転免許を守るためもあってか、

物件事故扱いでも人身事故と同等の補償・賠償をします、といった案内をして、

人身事故扱いにすることを嫌う傾向があります。

実際は、物件事故扱いと人身事故扱いとでは、雲泥の差、月とすっぽんです。

具体的には、自賠責保険上の後遺障害等級認定の視点で見ますと、

自賠責保険は、「人身事故」「死亡事故」の被害者の怪我等を補償をする制度ですので、

物件事故は補償外というのが理屈上の話です。

後遺障害等級認定の実例でみましても、

物件事故扱いの被害者は14級認定で止まり、12級の認定要素があっても12級認定に至ることはありません。

これは、物件事故扱いであることが要因であると弊所では考えております。

医療機関を味方にする

交通事故の態様として、

・誘因事故(加害車両と被害者に接触はないが、被害者側が衝突を避けるためハンドルをきったことにより、ガードレールに衝突したような事故形態)

・ドアミラー衝突事故

のような場合は、事故と怪我との因果関係を否定し、治療費等の補償を拒否する損保会社もあろうかと考えます。

この場合は、まず、医療機関を味方につけるべきです。

交通事故初診の際は、交通事故に遭ったこと、交通事故後から症状が出現したことを医師に伝えることは、必須も必須です。

初診が一番重要ですので、この初診で交通事故による怪我であることを伝えなければ、

その後の切り替えは不可ですし、医師が患者にもつ印象も悪くなります。

稀にですが、交通事故の初期対応を明らかに間違えたために、

相手損保会社からの治療費補償を拒否される、

加えて、医療機関も味方してくれない、という最悪の事例も拝見することがあります。

弁護士費用特約を当てにしない

交通事故の被害に遭って、弁護士特約があることは強力な武器とはなりません。

事故態様

や

交通事故後の初期対応を間違えれば、弁護士特約の適用不可となることもあります。

また、弁護士特約を適用して、弁護士に依頼をしても、

蓋を開けてみれば、その弁護士が、交通事故賠償問題に弱い・苦手な弁護士である実例もたくさんあります。

そんな弁護士に依頼をしてしまった被害者のその後は散々なものでした。

現在依頼をしている弁護士が頼りない場合には、ぜひ、行政書士事務所インシデントに依頼を切り替えてください。

現在の状況からよりよい解決に導く自信が、弊所にはあります。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、

行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

行政書士事務所インシデント LINE公式

https://lin.ee/HwQEOwn

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。

迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。

川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

大腿骨骨折と後遺障害等級認定(交通事故・自賠責保険)

大腿骨骨折は非該当が多い

大腿骨の開放骨折を受傷しながら、

自賠責保険上の後遺障害等級が「非該当」の事例はあります。

※労災保険では後遺障害等級の評価を得やすいです。

理由としては、交通事故による大腿骨骨折を受傷後は、

(1)救急搬送+手術(プレート固定術など)

↓

(2)入院し、院内でリハビリ

↓

(3)日常生活に支障がないレベルに回復したら一時的に自宅療養と定期通院

↓

(4)骨癒合の状態をみて固定装具の除去手術(除去をしないケースもあるようです)

↓

(5)ある程度の回復に至ったら退院

退院後は、主治医先生から月1回程度の定期診察の指示のみで、

定期的なリハビリの指導がないことが多いようです。

これが後遺障害等級が得られない大きな要因です。

退院後の理想的な通院

大腿骨骨折、ましてや開放骨折のような骨が飛び出るような大怪我をしても、

自賠責保険上の後遺障害等級として非該当の評価は厳しいように感じます。

しかしながら、退院後は、月1回程度の定期診察では、

実通院日数がかなり少ないことになり、

これでは、後遺障害等級認定を得ることができないのは当然の結果です。

大腿骨骨折→手術あり→入院ありということで、

被害者自身、そしてご家族も、医師も、

当たり前のように、

正当な後遺障害等級の評価がされ、適切な損害賠償金の支払いを受けられると、

思い込んでしまうようです。

たとえ、大腿骨骨折でも、頚椎捻挫と同様、

(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院

(2)週3回の通院

(3)整形外科への通院

をクリアしないと、自賠責保険上の後遺障害等級は認定されません。

したがって、退院後は、入院して手術をした医療機関の定期診察と並行して、

自宅や勤務先の近くの通いやすい整形外科にて週3回程度の定期リハビリを受診すること、

これが、後遺障害等級の認定を得るための対策です。

損害賠償金は「もらえるもの」ではない

交通事故による、

・頚椎捻挫で14級認定(救急搬送なし、入院なし、手術なし)もあれば、

・大腿骨開放骨折で「非該当」(救急搬送あり、入院あり、手術2回あり)もあります。

自賠責保険は、交通事故による人身事故の被害者を救済する制度ですが、

被害者にとって優しい制度では決してありません。

そして、こんな大怪我をしたのだから、たくさんの賠償金は間違いなくもらえる、

という思い込みも持たないでください。

交通事故による損害賠償金はもらえるものではありません。

正当な手続きを踏んで、正しい姿勢で、「奪いにいくもの」です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。

迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。

川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

100万円以内の損害は自賠責保険を活用(交通事故・損害賠償)

弁護士への依頼は請求額100万円を超えた案件から

相手方が、

・自賠責保険加入あり

・任意保険なし又は適用なし

・過失割合不明

・治療期間3ヶ月

といったケースでは、被害者側と弁護士側の双方に依頼する・受任するメリットはありません(=少ない)。

概算として、

治療費:おおよそ30万円~40万円(主に整骨院へ通院)

通院慰謝料:おおよそ40万円

※通院慰謝料計算式の概算

3ヶ月間(90日)で、実通院日数60日と仮定

90日×4300円=38万7000円

治療費と通院慰謝料の合計80万円の損害賠償請求額では、

それほど弁護士報酬が期待できないため、

熱心な弁護活動はしてくれません。(≒くれないこともあります。)

弁護士費用特約を使う場合には、弁護士費用特約から着手金が支払われるまでは、

弁護士が丁寧に対応するでしょうが、着手金受領後は、後回し案件とされるように察します。

自賠責保険請求は行政書士の方が強い・早い・巧い

上述の交通事故の相手方が、

・自賠責保険加入あり

・任意保険なし又は適用なし

・過失割合不明

・治療期間3ヶ月

といったケースでは、行政書士が小回りが利いて、丁寧に迅速、専門的なサポートを受けられます。

自賠責保険の補償は、「重過失減額」といって、

被害者に70%以上の過失から減額されます。

つまり、過失割合についての面倒な交渉で疲弊したり、

その交渉が平行線であるために保険金額の支払が遅れるより、

自賠責保険の被害者請求を活用して、速やかに補償を受けた方が解決が断然早いです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。

迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。

川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。